VAGUER | 2014-2025

Dix années de recherche et de création, dix années pour prendre le temps d'en faire la pleine expérience, totale et vibrante. Dans l'immédiateté du faire, dans la pluralité des échanges et des rencontres comme dans le recul de la réflexion. Celui du temps long de la pensée critique et théorique ; du souvenir heureux, de l'oubli et de la remémoration de tout le chemin parcouru. Vaguer, c'est peut-être ça après tout ; aller çà et là sans se fixer. Prendre le monde comme il vient, en pleine face et à pleines mains. Du plus proche trottoir de Marseille au dernier bout de terre avant l'Antarctique en passant par une somme de choses qui à présent dépasse ma propre mémoire. Tout processus de contournement de frontière, de dérive ou errance nécessite un lâcher prise. Il en va de même pour se préserver de la maîtrise et de l'ennui qui en découle. J’entends par scanographie mobile et située non pas le simple fait de scanner des choses autres que des livres ou des documents, mais le fait de devenir son propre scanner. C’est un état d’être, tout comme celui d’être artiste, gaucher ou marseillais. C’est pour moi le fait de parcourir et d’observer les choses avec une attention toute particulière. Plus que toucher, c’est être en contact ; plus que croiser, c’est rencontrer. Enregistrer le connu comme l’inconnu, y imprimer des mouvements et archiver du temps. En somme, ce scanner est devenu bien plus qu'un outil. Il a d'abord remplacé mes pinceaux pour finalement devenir un compagnon de vie, acteur et réceptacle de presque toutes mes traversées. À force d’être ensemble nous nous sommes naturellement confondus l’un dans l’autre au sein d’un dispositif de recherche et d’exposition mobile permanent. Je suis devenu un scanner et lui est devenu Matthieu Bertéa.

Vaguer | 2024 - 8'40 - Mosaïque vidéo, comprenant 88 plans filmés entre 2014 et 2024. Cette dernière fut réalisée pour les 10 ans du projet Vaguer et fut pensée comme une zone de croisements évolutive mêlant archives et images à visée documentaires de différents gestes, déplacements et situations. Ces espaces parcourus se situent entre autres à Marseille et ses alentours, Bastia, Nice, Embrun, Toulouse, Paris, Berlin, Coni, Venise, Bologne, Padoue, Tolède, Cordoue, Guadix, Grenade, Lisbonne, Porto, Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Rosario et Ushuaïa.

Vaguer | Marseille, 2021 - Désobsolescence programmée.

Genèse | Vaguer est une aventure commencée en 2014 à Münster, en Allemagne, lors de mon séjour Erasmus. En quittant l’atelier de peinture de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, j’avais emporté un scanner portable dans ma valise pour numériser mes dessins, mes écrits et les pages de livres que je trouverais dans les bibliothèques. Après quelques semaines sur place, un soir comme un autre dans ma chambre étudiante, j’ai numérisé un dessin plus petit que le format A4 du scanner. Le bureau est alors apparu sur l’image, révélant les lignes des veines du bois et ses nuances allant du brun sombre à l’orangé. J’ai trouvé intéressant ce que la machine révélait sur le contexte du dessin, ce qu’il y avait autour. J’ai donc décidé de retirer le dessin, qui plus est n’était franchement pas très réussi, et de scanner uniquement le bois de la table. Retirer ce qui semblait faire œuvre au départ pour considérer le contexte comme l’œuvre elle-même paraissait naturel sur le moment, mais ce geste symbolique s’est, avec le temps, révélé fondateur. Le contexte s’était mué en sujet, l’image numérisée faisait œuvre. L’entour devenait le centre, et le scanner un pinceau d’un nouveau type.

Vaguer | Münster, 2014 - More vivant, première scanographie mobile de la série Vaguer. - (21,7x32,5cm)

Générations peinture | J'ai été initié à la peinture par mon grand-père, Lucien Bertéa, à l'âge de 7 ans. Lui-même était peintre en bâtiment et avait été initié par son père Louis, peintre et artiste fresquiste. Louis Bertéa avait quitté l'Italie alors qu'il était encore enfant, accompagné de son père Jean et de son grand-père Etienne, pour traverser les Alpes, depuis Pinerolo, sur une charrette tractée par un cheval. Marseille, pour beaucoup d'Italiens et tant d'autres, se révéla être une rude et belle terre d'accueil, emportant avec eux des savoir-faire ancestraux et notamment des techniques de tempera et de peinture à la chaux. L'acceptation qui sous le soleil tarde toujours un peu à néanmoins le mérite de toujours arriver. Maniant le dessin ; trompe-l'œil, faux marbres et bois, ils n'eurent peu de mal à retrouver le travail qui manquait au Piémont natal et s'installèrent dans le village de Saint-Louis, au nord de Marseille. Mon grand-père Lucien ; né en France peu avant la guerre, vu son père se faire emprisonner deux années en Allemagne, où il créera des décors de théâtre pour les prisonniers, puis le vit revenir un matin sans prévenir après que ce dernier se soit, par chance, fait passé pour un Marocain lors d'une épidémie de gale au sein de la prison. Ayant ensuite pris part à la résistance jusqu'à la libération, il put enfin s'investir pleinement dans son entreprise de peinture Bertéa et fils. Il faisait alors passer les examens de CAP Peinture à Marseille, décorait plusieurs écoles, hôpitaux et bâtisses. Il devint, de par leur passé de résistance commune, le peintre du maire Gaston Defferre. Décorant entièrement son bureau et repeignant chaque année son bateau. C'est cette histoire que son fils Lucien, mon grand-père, m'a transmise. Cette généalogie de la peinture fut accompagnée d'une longue initiation ; prélèvements de pigments en milieu naturel, broyage au mortier et pilon, enduits, vernis et secrets de cuisine. À 12 ans, j'apprenais à passer la colle de peau de lapin puis à l'âge de 18 ans j'ai commencé à peindre de manière régulière. Gardant cette pratique durant mes études de sociologie à l'université d'Aix-Marseille, jusqu'en 3ème année des beaux-arts, avant de partir en séjour Erasmus à la Kunstakademie de Münster.

Scanner pour peindre | Je n'ai jamais cessé de peindre. Aussi discutable que cela puisse paraître, pour moi comme pour d'autres, le fait de peindre n'est pas réservé à la "matière peinture". Être peintre est un état d'esprit. C'est entretenir une relation régulière, intime et réflexive avec des matières, des couleurs et des lumières. C'est consacrer un temps certain à cette recherche et c'est se sentir faire partie d'une communauté et d'une histoire, aussi bousculée ou niée soit-elle. C'est également une relation à des outils, souvent modifiés et adaptés, ainsi qu'à des savoir-faire et à des remises en question de ces derniers. C'est une expérience entre un être vivant, ses intentions et des supports de tout type. Les miens se situent tous à l'intérieur d'une toile numérique d'une largeur 2560 pixels et de longueur infinie. Sur celle-ci, j'applique ce que je prélève dans la réalité, en convertissant l’information visuelle analogique en données numériques. C’est-à-dire en une suite de chiffres, qui sont ensuite traités par le scanner pour les transformer en pixels de couleurs. C'est la numérisation. Plus qu'une rupture, je situe cette transition comme une continuation et cette proximité entre les deux pratiques me permet de développer une compréhension plus profonde de la texture, de la lumière et du mouvement, enrichissant ainsi mon travail. Manipuler le scanner m’offre une palette de sensations particulières ; la pression exercée, le rythme des déplacements et l’interaction directe avec la matière me procurent une expérience tactile et immersive similaire à celle de la pratique de la peinture. D'ailleurs, lorsque je peins au rouleau sur les murs, je ne peux m'empêcher d'y discerner des analogies sensorielles. Car, tout comme lorsque je passe le scanner sur une surface, j'en ressens les subtilités de leurs textures, leurs mesures, lissetés ou anfractuosités.

Vaguer | Marseille, 2020 - Autoportrait au scanner, numérisation du sol de l'atelier de l'association À Plomb' au sein du lieu collectif Les 8 Pillards. - (21,7x133cm)

Scanner jour et nuit | Depuis que j’ai choisi de modifier radicalement ma façon de peindre, mon scanner est devenu une extension de moi-même, qu’il soit dans ma main, ma poche ou mon sac à dos. Cette présence constante me permet de capturer des fragments de réalité de manière spontanée, avec ou sans préparation préalable par des gestes directs. Cela m’a également amené à réfléchir à la direction à prendre dans cette nouvelle pratique car lorsqu’on décide d’utiliser un médium artistique, il est essentiel de se situer par rapport à celui-ci. À cette époque, je n’avais trouvé aucun exemple d’utilisation similaire de cet outil. Devant moi s’étendait un territoire artistique inexploré, où une sensation dichotomique, mêlant vertige et liberté d’agir, se dégageait. J’avais alors le choix de me cantonner à certains types de gestes et sujets, ou d’envisager une pratique totale et libre, en voyant bien où elle me mènerait. Avec du recul, je réalise combien cette approche globale m’a permis d’esquisser les limites et les potentialités de la scanographie mobile en tant que médium artistique. Durant ces dix dernières années, j’ai exploré des surfaces de toute nature et j’ai compris que le scanner n’était plus simplement un instrument de reproduction, mais un moyen d’interagir avec le monde. En variant les contextes et les approches, j’évitais la répétition stérile. Chaque nouvelle exploration était une opportunité de découvrir quelque chose de surprenant et de stimulant. Cette dynamique nourrit depuis lors mon enthousiasme, empêche toute lassitude de s’installer et transforme la quête illusoire de maîtrise en un champ de réflexion et d’expérimentation sans fin.

Enregistrer le réel, documenter le quotidien | En scannant, je produis des images qui sont aussi des documents témoignant de l’existence et de l’état des choses à un instant précis. Chaque scan devient une réminiscence sensorielle, une évocation de l’expérience tactile et émotionnelle vécue. Ces fragments d’espaces et de temps glanés constituent une collection personnelle, comme les pages d’un carnet dont mon quotidien est devenu la reliure. La scanographie se situe à l’intersection entre l’image et le document. L’utilisation classique du scanner est intrinsèquement liée à la production documentaire et en détournant cette fonction, j’intègre le scanner dans une pratique artistique qui élargit sa portée. Plutôt que de simplement reproduire des textes ou des photos, ma pratique hybride l’utilité fonctionnelle du scanner avec une approche exploratoire. Le travail d’Alberto Greco (1931-1965), artiste argentin du mouvement informel, offre un parallèle intéressant avec ma propre pratique. Surtout connu pour son œuvre de “Vivo Dito”, où il marquait des endroits, des objets et des personnes pour signaler l’art dans la vie quotidienne. Greco se rendait dans les rues, interagissant avec les passants, transformant ces rencontres en performances spontanées. Cette approche, centrée sur l’instantanéité, l’interaction humaine et la documentation du quotidien, trouve une résonance profonde dans ma manière de travailler. En plus de ses interventions urbaines, Alberto Greco a développé une méthode unique de documentation à travers ses carnets, souvent réalisés sous forme de rouleaux de papier. Ces rouleaux, qu’il déroulait dans les mains des habitants qu’il rencontrait à travers les rues de Buenos Aires et des petits villages aux alentours de Madrid, contenaient des dessins, des annotations et des fragments de ses interactions quotidiennes. Cette pratique transformait l’acte de documentation en une performance en soi, où le processus de création était partagé et rendu visible aux participants. Les rouleaux de Greco étaient plus qu’un simple moyen de prendre des notes ou de faire des croquis; ils étaient des œuvres d’art mobiles, vivantes, qui se développaient au fur et à mesure de ses rencontres et de ses déplacements. En les déroulant devant les gens, Greco invitait ses interlocuteurs à devenir témoins et co-créateurs de son œuvre, brouillant les lignes entre l’artiste et le "public", l’art et la vie.

Des temporalités en mouvement | Le scanner agit comme un enregistreur d'espaces, capturant le passage du temps à travers un mouvement. Chaque balayage commence et se termine à des points précis, documentant une séquence d’actions spatialisée et créant des images avec un début, un milieu et une fin. Cette dimension narrative crée des récits et des chorégraphies visuelles, donnant à chaque scanographie sa propre structure temporelle. D'une certaine manière elles s'apparentent à des frises chronologiques où distance et temps se confondent. Là est la principale différence avec la photograhie outre le mode de capture de la lumière, qui concernant le scanner fonctionne par reflet d'une lumière émise par l'appareil et traduite par un jeu de mirroirs. Ces informations sont collectées ligne par ligne au fur et à mesure que le scanner se déplace, créant une matrice de pixels. Chaque ligne scannée représente un moment distinct, et l’ensemble de ces lignes compose une image qui s’étend sur une période temporelle plus longue composant l’image numérique finale. Ainsi, la scanographie est moins une capture d’un moment précis qu’une accumulation de moments, une trace temporelle étirée qui raconte une histoire de mouvement et de changement. Libéré des contraintes d’utilisation “correcte” de la machine, les gestes peuvent être rapides ou lents, frottages, glissements ou caresses, dans toutes les directions. Un mouvement ondulatoire de la main sur un élément droit formera des courbes, tandis qu’un va-et-vient produira des symétries klecksographiques, semblables à celles des tests de Rorschach.

Vaguer | Massif des Écrins, 2023 - Scanographie mobile et située, exploration relevant d'une forme d'alpinisme en suivant la crête d'un rocher. - (21,7x133cm)

Vaguer | Catalogne, 2020 - Scanographie mobile et située, rubans jaunes noués le long d'une barrière et rencontrés de nuit. Le ruban jaune est un symbole politique en Catalogne - (21,7x133cm)

Vaguer | Marseille, 2022 - Scanographie mobile et située, mouvements de va-et-vient jouant avec les motifs au sol dessinés par la boucharde d'un cimentier - (21,7x133cm)

Vaguer | Aix-en-provence, 2017 - Comptoir du bar de l'espace Seconde nature. Geste réalisé dans l'obscurité, en courant le long de ce dernier - (21,7x133cm)

Vaguer | Aix-en-provence, 2015 - Scanographie mobile et située, mur à l'angle de la rue Emeric David et de la rue de la Fontaine d'argent comportant un bossage vermiculé - (21,7x133cm)

Vaguer | Marseille, 2023 - Scanographie mobile et située, propagations d'ondes numérisées de nuit à la surface de l'eau. - (21,7x133cm)

Vaguer | Paris, 2020 - Scanographie mobile et située, rideau métallique d'un garage stipulant qu'il est interdit d'y stationner de jour comme de nuit. - (21,7x133cm)

Vaguer | Buenos Aires, 2017 - Scanographie mobile et située, déplacements nocturnes le long d'une manche d'un haut de survêtement de marque Adidas. - (21,7x133cm)

Vaguer | Saint-Julien les Martigues, 2018 - Scanopgraphie mobile et située, grand tarot de Belline transmis par ma grand-mère. - (21,7x133cm)

Vaguer | Marseille, 2021 - Scanographie mobile et située, lierre courant le long d'un frêne dans la cour d'une clinique psychiatrique. - (21,7x133cm)

Vaguer | Cordoue, 2023 - Scanopgraphie mobile et située, façade nord de la Mosquée-Cathédrale de Cordoue construite sous le règne d’Al-Hakam II entre l'an 961 et 966. - (21,7x133cm)

Le pouvoir de la nuit | Toute personne ayant utilisé un scanner fixe de bureau connaît l’importance du capot de l’appareil, permettant de créer une obscurité au-dessus du document. Me concernant, mon capot, c’est la nuit. La nuit et son obscurité rendent mes images plus vibrantes ; les contrastes sont plus présents, les couleurs sont plus vives. Mais au-delà de ça, c’est la nuit elle-même qui devient un espace de création. Elle apporte une dimension sensorielle particulière ; les sons s'y font plus rares, les mouvements plus discrets. Cette atmosphère silencieuse et introspective me permet de me concentrer pleinement, de me laisser guider par les sensations et les impressions immédiates. Elle m’invite à une forme de méditation active, où chaque geste devient une exploration intime de la matière et de l’espace.

Exploration des surfaces et perception haptique | Mon approche repose sur le toucher comme mode d’approche sensoriel. Cette méthode me permet d’entrer en contact direct avec le sujet. Mes gestes se synchronisent avec la mécanique du scanner, mes yeux et ma main balaient les surfaces en tandem. C'est une machine optique sans viseur où c'est le corps qui cadre. Mes images seraient différentes si j'étais droitier et elles le seraient tout autant si l'envergure de mes bras était plus grande ou plus petite. Cela leur attribue une qualité anthropométrique, car elles sont à ma mesure et portent en elles ma présence. Le principal défaut de cette machine qui fonctionne avec des roulettes est que les tremblements ou mouvements déforment le document numérisé. Cependant, cette limitation est devenue l'une des caractéristiques principales de mon processus de création. En utilisant le scanner d’une manière non conventionnelle, j’ai réalisé qu’en déplaçant ma main avec lui sur les choses, je pouvais les déformer, les modeler, et en quelque sorte dessiner sur la matière parcourue. Le scanner suit précisément la trajectoire de ma main et enregistre également les déplacements du sujet lorsque celui-ci bouge. Toutes les données recueillies sont non seulement archivées, mais aussi réinterprétées par les déformations et les modulations de mes actions, capturant ainsi chaque infime variation. Les virages deviennent des courbes, les saccades créent des motifs et les variations de vitesse génèrent, quant à elles, des vibrations optiques. C'est une expérience sensorielle, évoquant la notion haptique développée par Deleuze et Guattari dans leur livre “Mille Plateaux”, publié en 1980. Le terme “haptique” vient du grec “haptesthai”, qui signifie toucher. Dans les sociétés occidentales, la vision a souvent été valorisée comme le sens principal de connaissance et de contrôle. La perception visuelle tend à être à distance et détachée, privilégiant la représentation, la perspective et la séparation entre sujet et objet. L’haptique, en revanche, implique un type de perception qui est intime, proche, et directement en contact. Plutôt que de créer une distance entre le sujet et l’objet, l’haptique favorise une continuité et une immersion. Il n’y a pas de séparation nette, mais un enchevêtrement et une interaction constante. Cette notion est intimement lié aux concepts deleuziens d’espace lisse et d’espace strié. L’espace strié est celui de l’ordre, de la structure et de la hiérarchie. Il est segmenté, mesuré et contrôlé, correspondant à une vision du monde organisée et normée. L’espace lisse, au contraire, est continu, ouvert et fluide. Il est plus difficile à quantifier et à contrôler. L’expérience haptique est celle de l’espace lisse, où les frontières sont floues et les interactions sont dynamiques et en constante évolution. Cela évoque des territoires non cartographiés, des déserts ou des océans, des espaces de nomadisme et de liberté. Les auteurs soulignent que l’art, en particulier, peut être une expérience haptique. Ils font cas notamment d'une vision propre à l’art égyptien dans la mesure où ce dernier est conçu sur le principe de la frontalité, art où fond et forme se confondent. Dans la peinture, par exemple, ils évoquent les œuvres de Cézanne, Bacon ou de Pollock, où la texture, la matière et le processus de création sont autant valorisés que la forme finale. L’observateur est invité à ressentir la peinture non seulement visuellement mais aussi physiquement, comme une surface tangible et active. La notion d’haptique engage également une réflexion sur la subjectivité et le corps. Contrairement à la perception visuelle qui place le sujet en position de maître observateur, l’haptique implique une participation corporelle et une imbrication de soi avec l’autre et le monde. Cela rejoint les idées deleuziennes de devenir et de multiplicité, où l’individu est toujours en processus de transformation et de connexion avec des forces externes. Le rhizome, autre concept central chez Deleuze et Guattari, est une métaphore pour des systèmes de pensée et de structures sociales non hiérarchiques et sans centre fixe. Il s’oppose à l’arbre, qui symbolise une structure rigide et binaire. Le rhizome, tout comme l’haptique, représente la multiplicité, la connexion horizontale et la fluidité. Dans cette optique, l’haptique devient une façon de penser et d’être dans le monde qui est rhizomatique par nature.

Parcourir l'espace | Vaguer est une manière de parcourir le monde, de le traverser et de le transformer en même temps que je suis transformé par lui. Le parcours implique une exploration active et une interaction constante avec l’environnement. Pour scanner un rocher, je ne me contente pas de rester à un seul endroit. Je l’escalade, trouve des appuis, et me déplace sur de celui-ci pour en capter différentes parties. Je découvre son endroit, son envers et change de point de vue tout en enregistrant ces derniers. Parcourir, c’est aussi traverser des événements, des états et des devenirs. Le parcours est un processus temporel où chaque moment est une variation, une différence par rapport au précédent. Un nuage peut couvrir le soleil l'espace d'un instant comme un passant peut m'obliger à me déplacer à quatre pattes sur le trottoir pour lui laisser le passage. Ceci transforme l’acte de numériser en une aventure physique, où le déplacement sur le sujet est aussi important que l'action de le toucher. Le parcours devient une exploration à part entière, ajoutant une dimension d’interaction avec l’espace. Le temps d'un parcours, je deviens le rocher comme je deviens le trottoir.

Vaguer | Ushuaïa, 2018 - Biennale de l'Image en Mouvement de Buenos Aires - Résidence itinérante sur invitation de l'Alliance et de l’Institut Français d'Argentine entre Ushuaïa, Mendoza, Cordoba, Rosario - (21,7x133cm)

Philosophie de l'errance et de la dérive | Vaguer, c’est d’abord une philosophie. C’est donner sa chance au hasard pour se laisser surprendre par ce qui nous entoure dans une société où nos déplacements et comportements psychogéographiques sont souvent planifiés et organisés. Face à cela Vaguer se propose comme une main tendue vers l’imprévu. Là où le lacher prise et la spontanéité engendrent la rencontre, dans ces moments où l’on laisse les événements et les personnes croiser notre chemin de manière fortuite. Être au contact et savoir se rendre disponible. C'est comme au football quand on souhaite recevoir la balle, crier ou lever la main ne suffit pas. Il faut créer des dispositions favorables et ouvrir des espaces. Je crois que certains d'entre nous s'en sont prémunis dès l'adolescence où ils ont connu les joies de traîner dehors. Car, en effet, ces inombrables sorties sans but précis, ces errances solitaires ou entre amis développent un certain sens du déplacement et de l'observation. Il déverouille des aptitudes sociales et transforme tout lieu accessible physiquement en espace public. Le football, pour y revenir, illustre cette pratique avec un stade fantasmé par deux pulls et deux pierres. Ces habitus et modes d'itinérances m'ont emmené à m'intéresser au concept de dérive énoncé par Guy Debord, l’un des principaux théoriciens de l’Internationale Situationniste. Elle est décrite comme une technique de déplacement et d’exploration urbaine caractérisée par la perte de repères habituels et la soumission aux attraits et aux rencontres fortuites de l’environnement. La dérive implique de se déplacer en se laissant guider par les ambiances et les impressions de l’espace urbain. Les participants (appelés “dériveurs”) explorent la ville de manière ludique et expérimentale, en s’écartant des itinéraires habituels et des contraintes de la vie quotidienne. Me concernant, les rencontres avec les hétérotopies de Michel Foucault, les hétéronymes de Fernando Pessoa et le bricolage de Michel de Certeau couplées avec cette jeunesse marseillaise et mes études en sociologie et en école d'art ont fini par me décider, à l'unanimité avec moi-même, que je pouvais devenir n'importe qui et faire ce que je voulais, où et quand je voulais.

Dispositif mobile d'exposition | L’idée du dispositif mobile d’exposition est née de mes pratiques dans l’espace urbain. Dès mes premières expérimentations en extérieur, les réactions des passants ont été nombreuses et variées. Intrigués par ma présence et mon activité, ils s’arrêtent pour observer ce que je fais. Ils sont souvent étonnés de me voir déambuler dans la ville avec cet outil, se demandant pourquoi je frotte cet appareil sur un mur, pourquoi je me retrouve à quatre pattes sur un trottoir, ou pourquoi je me suis accroché à un réverbère pour le longer avec le bras. J’apprécie particulièrement ces interactions spontanées, car elles ajoutent une dimension sociale et humaine à ma démarche, transformant certaines interventions en performances participatives. Très vite, des discussions ont émergé avec ces personnes, différentes de celles que je pouvais avoir avec des gens du milieu. Ces conversations sont souvent brutes, non préparées, et viennent interrompre leur quotidien autant qu’elles percutent le mien. Cela amène des visions autres, des références et des types de questionnements inédits ainsi que des retours diversifiés. En effet, les fichiers numérisés sont de par les caractéristiques du scanner enregistrés directement sur une carte microSD, ce qui facilite leur transfert vers d’autres appareils, un ordinateur ou dans ce cas précis sur un téléphone portable. Ce dernier, s’étant révélé précieux pour visionner les images, mais également en offrant la possibilité d’un partage et d’une diffusion directe. Je peux montrer les résultats immédiatement, permettre aux plus curieux de zoomer sur les images, de poser des questions non seulement sur le geste mais aussi sur le résultat de celui-ci, et d’avoir une compréhension plus fine de ce qui vient de se qu’il viennent de voir. Ces monstrations spontanées et personnelles peuvent se dérouler n’importe où, que ce soit sur un trottoir, en pleine forêt, en transformant n’importe quel espace en un lieu de diffusion éphémère et improvisé. Cela contraste avec le processus classique d’exposition, qui implique préparation, production et invitation dans des lieux standardisés et géographiquement identifiés comme des espaces d’art. Ici, le trottoir, car c'est peut-être celui le plus partagé et usité de tous, devient un lieu d’art. Comme les nombreux autres utilisateurs de cet espace commun, je m’y insérais naturellement ; entre passants, promeneurs de chiens, prostitués, portraitistes, musiciens, graffeurs, clowns, sans-abris et vendeurs à la sauvette.

Vaguer | Venise, 2024 - Dispositif d'exposition mobile, résidence itinérante autonome en Italie au départ de Marseille entre Dolo, Venise, Padoue, Bologne et Camogli.

La rencontre comme œuvre d’art | Toutes ces rencontres m'ont amené à certains moments à reconsidérer ce qui faisait œuvre dans ce processus. Parfois l'interaction et l'écriture du récit de celle-ci devevait plus importante que l'image ou du moins en faisait partie intégrante. Dépassant le statut de légende d'une image et permettant le déploiement d'un contexte, d'une histoire et faisant de la rencontre elle-même le support tangible de cet amoncellement de pixels. Le geste ne s'enregistre pas uniquement sur une carte sd, mais se fixe également dans les mémoires humaines. Ce fut le cas d'Ayham et Zeus, tous deux croisés dans un parc à Berlin ou d'un laveur de vitre prénommé Serge, rencontré dans le centre ville de Marseille. Comme je l’ai mentionné dans le dispositif d’exposition mobile, montrer les images aux gens avec qui j’avais des interactions est essentiel pour moi. Suite à chaque rencontre, je cristallise ces rencontres par l’envoi et le don de l’image produite à ces personnes. Ce geste simple, un envoi par mail de l’image brute, non modifiée, sans filigrane et à la même résolution que celle dont je dispose, conclut la rencontre par un partage de ce que nous avons réalisé ensemble. Cette pratique de don se distingue du système marchand de la création artistique, et je suis heureux de contribuer à cette dynamique. Cela me crée un réseau de collectionneurs dispersés à travers le monde qui se retrouvent à posséder une partie de l’histoire du projet Vaguer. Ce don est sans condition, ce qui signifie qu’aucun contre-don n’est attendu et que les destinataires peuvent faire ce qu’ils veulent de l’image : l’imprimer, la conserver sur un ordinateur ou un disque dur, la rendre visible ou invisible à volonté. Ce processus crée une association entre les archives numériques et la mémoire humaine, réactivant les souvenirs à chaque fois qu’on redécouvre ces images. En numérisant des fragments de réalité et en les partageant librement, j’encourage une forme de mémoire collective et de partage d’expériences, chacun d’entre eux, à des périodes différentes, détient un fragment de cette histoire. Là est pour moi la puissance sociale de la reproductibilité technique. De plus, j’apprécie particulièrement lorsque je laisse ces personnes utiliser le scanner, certains m’en faisant la demande et d’autres acceptant une requete de ma part. Étant donné que l’outil ne nécessite pas de prérequis techniques, il peut facilement être transmis (sa forme aidant), comme un relais d’athlétisme. Beaucoup d’images ont ainsi été réalisées par d’autres mains. Ce geste de transmission permet aux participants de s’approprier l’outil rapidement et d’en faire l’expérience réelle avec leurs propres intentions et manières de faire. Cette dimension participative questionne la position de l’artiste et la notion traditionnelle de la “touche” de l’artiste. L’esthétique générée par la machine rend souvent impossible la distinction entre mes propres gestes et ceux réalisés par d’autres. Cette collaboration ajoute une richesse et une diversité aux images. L’inclusion de diverses contributions, comme c’est le cas dans beaucoup de pratiques contemporaines, remet en question la vision traditionnelle de l’artiste comme seul créateur. En permettant aux autres de participer activement à la création des œuvres, je favorise une approche collective et inclusive de l’art.

Résidences autonomes | De ces rencontres et des réflexions portées sur le caractère imprévisible de leur apparition est née l'envie de dévelloper d'autres typologies de résidences que celles dont j'avais pu prendre part et généralement accompagné par des structures. L'idée est simple ; partir où je le souhaite et quand je le désire, revenir quand je veux et rester autant je peux. Dévelloper une pensée hors de toute forme calendaire préalablement imposée et disposer du choix de restituer ou non, ici ou ailleurs, une ou plusieurs fois et suivant la forme qui me semble la plus pertinente. Avec une première tentative en Espagne entre Marseille, Tolède, Cordoue, Murcia et Grenade où l'aménagement sommaire de mon véhicule personnel en lieu de vie me permet d'être opérant hors, entre et dans les villes. L'ajout d'un transformateur de courant à la prise allume-cigare et d'un chargeur solaire sur le tableau de bord du véhicule transfome ce dernier en centrale électrique mobile. Je peux dès lors, tout en roulant et en étant à l'arrêt ; recharger mon ordinateur et mon téléphone portable, mes batteries d'appareil photo, mes piles rechargeables ainsi que mes trois cigarettes électroniques. Un jour, alors que je passais dans une ruelle quelconque de Cordoue, mon attention fut attirée par un mur marqué par de nombreux points noirs diposés là de façon désordonée. Intrigué par ce motif singulier, j’enjambai les ordures qui se trouvaient à ses pieds et commençai à numériser ces points. À ce moment-là, un homme arriva avec ses poubelles à la main et une cigarette à la bouche. Il m’interpella en disant que «le mur, c’était lui». Je ne compris pas immédiatement ce qu’il voulait dire et m’écartai poliment pour le laisser passer. Il prit alors sa cigarette et la jeta contre le mur au-dessus des poubelles pour l’éteindre, créant ainsi un point noir de plus. À cet instant, je compris que c’était lui l’auteur de ce motif que je numérisais. Curieux, il me demanda ce que je faisais. Je lui expliquai en espagnol que j’étais en train de numériser avec un scanner portable les motifs qu’il avait créés et je pus lui montrer l’image sur le moment. Nous avons alors discuté de ce processus et de la manière dont les gestes quotidiens peuvent créer des œuvres inattendues. Notre conversation dura un bon quart d’heure. Il me raconta comment il avait commencé à éteindre ses cigarettes sur ce mur par habitude, sans se rendre compte qu’il était en train de créer un motif. Il fut étonné et amusé de voir que quelqu’un trouvait de l’intérêt artistique dans ce qu’il faisait machinalement. En partant, il riait et me dit en plaisantant que le mur de ses poubelles était désormais "célèbre". Ces résidences autonomes me permettent de diffuser mon travail de manière plus intime et personnelle, en créant des connections authentiques et pour le moins mémorables avec les gens que je rencontre. Le choix des lieux et des durées y jouant pour beaucoup, car non-conditionnées par l'opportunité géographique et temporelle crée par un appel à candidature. Les années passant, il me semble de plus en plus évident que c’est dans ces moments de déplacements libres, de rencontres hasardeuses, de partage et de découverte mutuelle que se trouve la véritable essence du projet Vaguer.

Vaguer | Tolède, 2023 - Résidence itinérante autonome en Espagne au départ de Marseille entre Tolède, Cordoue, Grenade, Guadix et Murcia. - (21,7x133cm)

Invention du scanographe | L’histoire des inventions est souvent marquée par des collaborations entre deux personnes, un phénomène qui semble récurrent dans le processus créatif et d’innovation. En remontant à l’invention de la photographie au début du XIXe siècle, on retrouve cette dynamique de collaboration. Nicéphore Niépce, par exemple, a travaillé avec Louis Daguerre pour améliorer ses premières images obtenues par fixation de la lumière sur des surfaces sensibles. C’est cette collaboration qui a mené à l’invention du daguerréotype, une technique photographique révolutionnaire à l’époque. Niépce et Daguerre ne sont pas les seuls duos ayant marqué l’histoire ; des duos comme Étienne-Jules Marey et Georges Emile Joseph Demenÿ pour leur recherches sur la chronophotographie, Antoine et Louis Lumière pour le cinématographe, Nikola Tesla et George Westinghouse pour le courant alternatif, Muriel Cooper et Ron MacNeil qui ont jeté les bases du design interactif, montrent qu’il y a quelque chose de particulier qui se produit quand deux personnes, avec des compétences et des perspectives différentes, unissent leurs forces autour d’un objectif commun. Cette dynamique de collaboration n’est pas anodine : elle permet de créer un dialogue constant, où chaque idée est challengée, affinée, et enrichie par la perspective de l’autre. Il y a une sorte d’émulation qui naît de ces échanges, où la somme des idées devient plus grande que la simple addition des compétences. L’histoire de la photographie est également jalonnée de moments où les outils ont été adaptés, bricolés, modifiés, voire détournés pour répondre aux besoins des artistes, des scientifiques et du grand public. Le Scanographe, en dialogue avec cette histoire s’inscrit dans cette lignée, non seulement en tant qu’outil innovant, mais aussi en tant que témoignage de la capacité des artistes à réinventer des technologies. Cette initiative à démarré en 2020, grâce à l’intervention de l’artiste Thomas Molles. Amis de longue date et partenaires d’études en école d’art, nous avons participé ensemble en 2019 à la réhabilitation d’une usine désaffectée à Marseille ainsi qu’à la fondation de l’association collégiale LES 8 PILLARDS. C’est au sein de ce nouvel espace auto-géré regroupant artistes, artisans, designers et architectes-urbanistes que nous avons co-crée, accompagné d’autres artistes, l’espace et l’association À PLOMB’, qui est devenu notre atelier de production et de réflexion. C’est ici que nous avons amorcé des recherches communes sur l’étude et la modification d’un scanner portable. L’idée de Thomas Molles est née d’une longue observation de ma pratique depuis ses débuts ainsi que sur de nombreuses expériences personnelles de piratage d’objets divers alliant programmation informatique, mécanique et rétro-ingénierie. Nous avons délibérément manipulé et modifié une technologie existante, celle du scanner portable, pour en créer une version nouvelle, fonctionnelle et dédiée à une pratique artistique contemporaine spécifique.

Thomas et moi avons produit ensemble trois prototypes fonctionnels et avons entamé toute une série de mises à l’épreuve au sein de notre atelier, puis en situation au delà de ce dernier. Chaque prototype fut fabriqué de manière autonome et incrémentale suivant un principe de recherches - expériences - retours. Depuis, beaucoup de choses ont changé ; un fonctionnement différent a impliqué une gestuelle différente et cette gestuelle différente à produit des situations différentes. Ce sont ces situations qui nous ont permis de générer un nouveau type d'image ; des images qui, avant cela, n'existaient pas. Des images nouvelles au sens où elles sont conçues par un outil non conventionnel. Un scanner adapté à un usage particulier et n'étant plus destiné à un travail de bureautique ou de sauvegardes de données mais à une démarche artistique spécifique. Comme un artisan qui, à force d'observer son ami peintre, créerait un pinceau unique, pour lui. Et un artiste qui de son côté, ouvrirait les portes de son processus créatif à un ami ingénieur afin que ce dernier puisse y développer ses recherches. C’est fin 2020, suite aux travaux de constructions de notre atelier et avec le temps libre gracieusement offert par la crise sanitaire, que nous avons démarré nos recherches et expérimentations sur la modification du scanner : Un soir propice, une table, une lampe de bureau, quelques outils rudimentaires et l’étage de notre atelier se transformait en hôpital de fortune. Au programme de la nuit : opération à cœur ouvert. Ceci est le principe fondamental de la rétro-ingénierie : ouvrir et observer ce qui se trouve dedans. Les entrailles de la machine donc apparaissaient sous nos yeux ; une carcasse de plastique, un capteur d’image contact (CIS), une led équipée d’un conducteur de lumière et une carte mère alimentée par deux piles alcalines. Après six années de recherches et d’expérimentations autour de cet outil je me retrouvais face à de nouvelles questions : d’où proviennent les images ? Comment sont-elles générées ? Est-il possible de les créer autrement ? Que cela me permettrait-il de plus ou de moins par rapport au simple fait de détourner l’usage d’une machine, sans intervenir dessus, comme ce fut le cas par le passé ? Le démontage nous a permis de mieux comprendre son fonctionnement, le pourquoi du comment des images, ainsi que les pièces sur lesquelles nous pourrions intervenir à l’avenir. Thomas avait déjà l’intuition qu’il devait être possible de supprimer le système d’entraînement des roues et l’ouverture lui permis de confirmer cela. Je regardais Thomas comme l’on regarde un jeune interne juste avant l’annonce à la famille du diagnostic médical : « C’est possible, me dit-il, mais on risque d’en griller quelques-uns ! » Le soir même je me procurais trois nouveaux scanners sur un site de vente d’occasions et Thomas écumait de son côté l’ensemble de ses caisses de fournitures électroniques. Quelques jours plus tard, tout était prêt. Un tournevis cruciforme, un poste à souder, une bobine d’étain, du câble et des résistances électriques, une pince coupante, de la gaine thermorétractable, un briquet, une scie à métaux, du ruban adhésif, deux piles, un tube de super glue et un pistolet à colle chaude. Voilà tout ce dont nous avions besoin. Au regard de la scène ; cela avait tout l’air d’un atelier clandestin attelé à la fabrication d’une bombe artisanale. Deux jeunes hommes, seuls dans le noir, dans une ancienne usine de 4000m2 au nord de Marseille et affairés à la fabrication d’on ne sait quoi.

Vaguer | Marseille, 2020 - Retro-ingénierie et prototypage - avec les artistes-inventeurs Thomas Molles et Guillaume Stagnaro

Le but de l’opération était de fixer le micro contrôleur arduino sur le capot et de relier ce dernier au système du scanner afin d’envoyer des données plus ou moins nombreuses à la place des roues. Ceci au moyen d’une suite de ligne de codes et d’un potentiomètre car ce sont les roues placées sous l’appareil qui permettait auparavant d’activer la machine afin de numériser des livres et des documents. Il était pour moi temps de clore un chapitre et d’en démarrer un nouveau. Je me transformais à présent en assistant en laissant à Thomas le soin d’opérer. C’est maintenant à lui de jouer et ce ne fut pas une mince affaire car cela demandait minutie, concentration, et une multitude d’opérations. Avec tout l’affect que j’ai pour cette machine, proche du fétiche je l’avoue, j’éprouvais tour à tour joie, douleur, résignation et espoir comme si ce fut une partie de moi qu’il modifiait. Les minutes défilaient moins vite que les cigarettes jusqu’au moment où cela se produisit : «It’s alive!» - cf Frankenstein ou le Prométhée moderne de 1931 - je voyais le rai de lumière du scanner s’allumer seul. Comme animé par un flux autre que le mien, loin de ma main. Cela enregistrait la nuit, et plus particulièrement cette nuit là. Pour être encore plus précis cela numérisait le vide de l’espace entre Thomas et moi. Lorsque le rai de lumière s’éteignit ; je savais que le scanner venait de sauvegarder sur sa carte sd un monochrome noir de 21,7 cm de large et de 133 cm de long. Un espace, comme ceux d’un certain Ad Reinhardt, à première vue vide de signes mais pourtant porteur de sens. Une image annonçant non seulement notre enthousiasme à venir mais également la poursuite de notre aventure commune. Le scanner était encore relié à l’ordinateur, mais le plus difficile était derrière nous.

Vaguer | Marseille, 2020 - Scanographie mobile (21,7x133cm)

Contrairement au scanner original, il est maintenant possible de modifier le temps de prise de vue en faisant croire à ce dernier qu’il roule plus ou moins vite. Auparavant le temps de prise de vue était indexé sur les lois mécaniques du roulement. La machine était «au courant» de la vitesse de déplacement, aujourd’hui elle n’en a aucune idée. C’est dans ce sens là que nous avancions et en l’espace d’une année nous confectionnions de manière autonome trois prototypes fonctionnels. Le premier permettait cela avec un potentiomètre faisant varier la quantité de données transmises à la machine. Le deuxième était réglé sur un temps fixe et le troisième avec une paire de boutons permettant d’augmenter et de diminuer la vitesse d’enregistrement. Chaque prototype fut mis à l’épreuve en s’appuyant sur les qualités et défauts des précédents pour construire les suivants. Concernant la préhension de l’outil nous abordions des questions relevants de l’ergonomie nourris par toutes les expériences gestuelles, techniques et pratiques que j’avais pu avoir ces dernières années. À savoir la volonté de garder un outil mobile, équilibré en poids, toujours aussi facile à dissimuler et à ma main. Étant gaucher, la position des boutons fut choisi pour que mon pouce puisse les actionner.

Vaguer | Marseille, 2020 - Retro-ingénierie et prototypage - avec les artistes-inventeurs Thomas Molles et Guillaume Stagnaro

Ces différents prototypes furent mis à l’épreuve tout au long de l’année 2021, 2022 et 2023. Cette nouvelle manière de produire des images entraîna de fait d’autres modes opératoires. Le premier changement fut celui du «geste immobile» ; j’entends par là le fait de déposer le scanner sur une surface et d’actionner ce dernier sans le mouvoir. S’opère alors 15744 répétitions de la même ligne créant une forme de nuancier linéaire. Le deuxième changement fut l’apport d’une plus grande fluidité liée aux gestes de la main. Auparavant le scanner stoppait l’enregistrement lorsque les roues cessaient de se mouvoir, puis reprenait une fois que ces dernières se trouvait à nouveau en mouvement. Les gestes se focalisaient donc souvent sur les roues en cherchant des sortes de chemin sur les choses. Dorénavant il permet une liberté totale au niveau des mouvements, autant dans les directions que dans les vitesses d’exécutions et distances d’approches libérant de fait les déplacements sur les axes X,Y et Z et permettant la capture de matières non solides. Tel que scanner l’espace dans son ensemble et non plus des matérialités.

Vaguer | Marseille, 2021 - Numérisation statique du soleil couchant sur le toit de l'usine Pillard. - (21,7x133cm)

Le troisième changement fut réalisé dans un élement hostile et qui m’était jusqu’alors interdit. Thomas et moi décidâmes de plonger le scanner dans l’eau à l’intérieur d’une poubelle en plastique. La première immersion fut réalisée avec un préservatif trouvé dans le portefeuille de Thomas mais conserva sa caractéristique première d’usage unique et se perça au deuxième coup d’essai. C’est à se moment là que l‘idée d’utiliser une machine à mettre les aliments sous vide nous vint à l’esprit comme une solution temporairement acceptable. Nous avons depuis réalisé en atelier plus d’une vingtaine d’immersions ; chacune permettant l’exploration de différentes situations (flottaisons, vagues, plongeons, remous, ajout de colorants ou savon). Reste en suspend depuis le désir de créer un caisson étanche pour plonger en mer, mais nous avons dû reporter provisoirement, faute de moyens.

Vaguer | Marseille, 2021-22-23 - Scanographies mobiles (en immersion) - (21,7x133cm)

Remémorisation et écriture |

Les scanographies que je produis ne se contentent pas de capturer des images ; elles servent aussi de supports à l’écriture, stimulant une réflexion théorique, des récits d’expériences, des témoignages, de la poésie, et des analyses sociologiques. Elles deviennent une porte d’entrée vers une réminiscence plus profonde et agissent comme des catalyseurs de la mémoire. Elles constituent des archives sensibles qui contiennent en elles les strates de temps et d’expérience. Cela relève d'une forme de remémoration active, où les souvenirs sont revisités et réinterprétés à la lumière de l’instant présent. Les récits d’expériences et les témoignages sont également enrichis par ces images. En écrivant sur mes interactions avec les lieux et les personnes, les scanographies fournissent des détails visuels qui ancrent les récits dans une réalité tangible. Elles permettent de capturer non seulement les aspects visuels, mais aussi les contextes émotionnels et sociaux des expériences vécues. Lorsque je visualise une image, plusieurs régions de mon cerveau s’activent pour traiter et interpréter les informations. Ce processus est appelé remémoration et implique une réactivation des réseaux neuronaux qui étaient actifs lors de la création initiale de l’image. Lorsqu’une image est perçue par les yeux, elle est convertie en signaux électriques par la rétine, analogues aux données lumineuses captées par un scanner, qui envoie ces informations au cortex visuel situé à l’arrière du cerveau. Le cortex visuel primaire traite d’abord les éléments de base de l’image, comme les contours et les formes. Ensuite, les cortex visuel secondaire et tertiaire analysent les aspects plus complexes, comme les textures et les détails. Les informations sont ensuite envoyées aux lobes temporaux, où elles sont liées à la mémoire à long terme et à la reconnaissance des objets et des visages. L’hippocampe, crucial pour la formation et la récupération des souvenirs, réactive les souvenirs associés aux images. Enfin, l’amygdale, liée aux émotions, déclenche des réponses émotionnelles en rapport avec les souvenirs et les images visualisées.

Désintégration technologique et réintégration sensorielle | Au fil de cette continuité électrique, une véritable boucle de rétroaction s’est établie entre le scanner et moi-même. Cette relation, qui a frôlé la fusion pendant plusieurs années, a pris un tournant significatif entre 2023 et 2024. Durant cette période, j’ai exploré diverses expériences : par exemple, utiliser le scanner sans carte mémoire pour me focaliser uniquement sur les gestes, sans prêter attention au résultat visuel ; fixer un rouleau à peindre sur l’appareil pour appliquer directement de la peinture sur les murs ; ou encore créer une matrice de traçage adaptée aux dimensions du scanner, me permettant de dessiner les trajectoires suivies par la machine. Aujourd’hui, il m’arrive de “scanner” des surfaces avec ma main, même sans l’aide de mon scanner. Ce processus, qui a évolué à partir de ma pratique "technologique", représente une extraction des compétences et des sensibilités développées grâce à l’outil numérique, pour les réintégrer dans une pratique manuelle et sensorielle. Ce cheminement est, en quelque sorte, l’inverse de celui du transhumanisme : au lieu d’augmenter le corps avec des technologies, j’ai appris à augmenter mes perceptions humaines à partir de l’expérience technologique. Exit l'interface plastique entre le monde et ma peau. La perception est plus fine, la température et la douceur sont à présent captées. Reviennent alors à moi des souvenirs d'enfance où, comme d'autres, nous passions nos mains le long des rembardes, des branches basses et des grillages ; simulant tour à tour un avion de ligne, un train de marchandise, une voiture volante ou du moins un enjin sans nom et en forme de main. Nous expérimentions la sensation de vitesse, la chaleur du frottement comme la douleur de l'écharde et le plaisir enfin car trop pris dans rêveries, nous oublierions le chemin de l'école et nous serions puni.

Vaguer | 2024 - 0'30 - Vidéo couleur réalisée dans une crique de La Vesse sur la côte bleue, près de Marseille.

Je me relève > Intranquille > Je marche et parfois glisse > Sur des surfaces, sur des matières > Je m'aventure dans l'urgence > Sur des personnes, sur des espaces > Souvent je roule, parfois déroule > Et je rêve que je cours, presque > J'ouvre, j'entre et je dis bonjour, toujours > Je passe mon temps à vaguer > À me mouvoir > Sur une toile sans fin > Presque abstraite, réticulaire > Allant du blanc au noir en passant par tout le reste > Autant de lignes, que de chemins > Une somme de croisements > Plus j'avance, plus je me projette dans d'autres formes > Dans d'autres détails, d'autres histoires > Alors je m'approche, je frôle, je touche > Et viens me coller contre, généreusement > Je cherche à comprendre, tout comme je cherche à appréhender, à saisir > Aimer et contenir > Par les mains, par les mots > Avec instinct je prends appui > Et avec mon corps, je me positionne et fais appel > Parfois bien, parfois mal > Tout cela est un rééquilibrage permanent > Une constance absurde, une somme de choix > Que tu pointes, que je tire > Plante, fuis, suspends, coupe et filme > Je me livre au hasard > J'extrais, je rassemble, je collecte et je soustrais > Je poursuis des lignes, je collectionne des pixels et je rassemble des distances > Je me mesure au monde et au temps > Droit dans mes yeux et de travers dans ma démarche > Qui est une enquête quotidienne > Socio-poétique > Complexe et sans fin > Protagoniste et narrateur > Je recherche des couleurs, des lumières, des formes témoins de mon chemin > À travers lesquelles je suis des directions > À l'intérieur et autour > Murs, sols et plafonds, sans distinction > Je suis le flux et je suis le filtre > Je stocke plus que je ne peux et je déborde > Ensuite je me recompte, je compare, je recoupe et je détaille > Je poursuis des analogies pour mieux comprendre mes différences > J'établis de longs questionnaires > Et je construis des pièges > Des compagnons de voyage, des fatigues et des outils > De toute espèce > Pour cela je me déplace, passe et déplace > Je ne cesse de me travailler, de m'étendre > Avec cette machine vissée dans la main > Car c'est elle qui prolonge mon envergure > À travers ces excroissances, ces poids > Que je garde, que jamais ne jette mais parfois oublie > Ensuite je reviens et je me souviens > Je rassemble, je fais le tri, je me débats et fait débattre > Je me disperse pour mieux nous rejoindre > Autrement, je veux ressentir à l'infini > Chercher des autres et leur soumettre l'imprévisible > Car nous n’avons de limites que nos possibles

Matthieu Bertéa, 2016

" Il y a non pas une utopie mais une hétérotopie à la Michel Foucault, une pensée qui trace sa grande diagonale derrière tes œuvres et si on n’aperçoit pas cette trame, ce rideau, cette nappe, cette densité d’où elles tirent leur forme alors on n’y comprend rien --- souvent ce n’est pas gênant de ne rien comprendre, hein, parce qu’après tout, l’art c’est aussi fait pour ne pas comprendre --- mais là, il y a d’abord avant les formes --- autre chose, une vision politique, un regard, une vaste recherche et une expérimentation minutieuse qui frôle de très près l’analyse institutionnelle --- c’est-à-dire que la pensée, la création, c’est pas séparable du politique, du social et toi, tu viens des quartiers Nord de Marseille, c’est important pour toi de rappeler cela --- tu viens pas de la bourgeoisie --- et tu as fait sociologie --- tu auras une compréhension qui implique le bricolage entre amis, cette chose fondamentale que tu es plusieurs et que tu n’es pas seul --- la création, comment supporte-t-elle un cadre institutionnel alors qu'elle subvertit toute institution et tout cadre --- parce qu'ils aiment beaucoup leurs outils, les artistes-bricoleurs sont des artistes de la multiplicité et de la coupure --- on les trouve toujours avec des petits bouts dispersés ou assemblés --- et c'est jamais en arrêt --- quand tu as travaillé à Castorama au rayon quincaillerie, tu t'es spécialisé en serrurerie, clefs et serrures --- plus de mystères pour ouvrir toutes les portes --- une immense fluidité est lâchée comme le sang rouge qui sort de l'ascenseur du Shining de Kubrick --- tu es en ce sens une sorte d'Arsène Lupin de l'art contemporain --- car tu as braconné un bout d'espace et de temps pour que l'art puisse se faufiler là et là --- et la façon dont tu scannes les murs pour en faire des impressions ou de la vidéo, c'est bien-sûr un geste de peinture où tu es là encore comme une figure emblématique, une sorte de Hans Richter de la vidéo du coup mais c'est plutôt comme un cambrioleur qui a besoin d'épier dans la matière le moindre creux derrière le mur afin de repérer où se trouve le butin --- et toi, ton butin n'est pas derrière le mur (aucun vol de ta part), il est dans le processus lui-même et dans les infimes vibrations --- mouvement unilatéral infini qui observe et enregistre l'incertain --- scruté comme un désert sans vent --- dîtes-moi, Matthieu m'aurait-il vidéographié la tête, l'histoire ? --- et l'espèce d'audace à être à la fois dedans et dehors l'institution --- cette navette qui coud dans un sens puis dans l'autre et cet enfant qui change tout le temps les règles du jeu alors il s'assure des règles et les dérange. "

Paul-Emmanuel Odin, docteur et enseignant à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence - 2016 (extrait du catalogue Nouveaux Regards)

" Le travail de Matthieu Bertea brouille les limites des connaissances à propos de certains médiums et anime une réflexion sur le rapport que nous entretenons avec la notion d’espace. L’espace public, privé, collectif ou individuel, infiniment grand ou petit est traversé, habité et manipulé par le regard amoureux d’une ombre féline, par le geste délicat d’un cambrioleur habillé de noir.

ESPACES ET FRONTIÈRES - Ce qu’il y a de fascinant avec les mots, c’est qu’ils remettent souvent en doute les définitions qu’on a d’eux. Ainsi, si nous prenons le mot « espace », n’imagine-t-on pas de prime abord, une étendue, quelle qu’elle soit, toujours limitée ? Et pourtant, on sait que ce mot signifie tout autant un lieu indéfini ou infini, à l’image de l’univers et du vide. L’artiste Matthieu Bertea ne fait pas de dichotomie. Il peut dès lors, toucher, arranger, emprunter, transporter, remanier, et étirer l’espace. Sa démarche questionne la pertinence de l’existence d’une frontière puisqu’il joue avec ses contours.

Beaucoup d’artistes orientent leurs travaux autour du thème de frontière pour des raisons en général, sociales ou politiques. Mais la frontière apparaît plutôt comme une ennemie à laquelle il faut se heurter alors que Matthieu Bertea semble faire d’elle une alliée, une compagne de jeu. Qui par exemple, ne suffoquerait pas à la simple évocation d’un labyrinthe ? Or ce qu’il y a de déroutant, c’est qu’on imagine bien l’artiste en question se saisir des lignes de ce piège afin de les déplacer, de les agrandir, les arrondir, les trouer ou les peindre en bleu. Bref, en faire ce que bon lui semble, à l’égard de ces lieux interdits d’accès dans lesquels il pénètre. Les formes, leurs contours et leurs matières se retrouvent à l’image d’une pâte à modeler entre les doigts d’un enfant. Comme lorsqu’il transporte du sable pour lui changer son rôle initial et qu’il le dépose dans une salle de classe pour la transformer en Terrain de pétanque. D’une part, le sable a été déplacé de son lieu d’origine et d’autre part, le montage de l’œuvre a demandé un travail collectif, transformant certains de ses amis artistes en ouvriers de chantiers et en joueurs. À la fois unique et multiple, la notion de frontière s’applique aussi à l’individu et, non pas à son identité, mais à ses identités. Dès lors et bien que d’une finesse inouïe par sa simplicité, l’œuvre de Matthieu Bertea semble somme toute, indiquer que tout est possible.

VAGUER - Tracés d’ondes sonores rythmés par la ville ou par un battement de cœur ; tracés d’un houlographe à l’image d’une vague et régis par les lois de pression, de rugosité et de surface, ou tracés de sismographe, machine ô combien romantique, capable de mesurer les accélérations des mouvements de la Terre ? Les lignes fluides ou les étirements de matière sont autonomes et libèrent une énergie continue. Elles contrôlent le format de l’image afin de mieux satisfaire leurs besoins d’étendues. Elles circulent librement et forment des entrelacs à l’intérieur d’un fond sombre qu’elles dominent. Leurs couleurs, alternent le flou et le net, vibrent et exigent la contemplation. La douceur du rendu exprime à la fois le geste qui fut lent et celui qui renferme une expérience maîtrisée. Une espèce de dualité est donc à relever ici, car les formes se déplacent et se confrontent. Elles seraient devenues comme l’eau capable de se faufiler par un chemin et capable de s’échapper d’un espace réprimant. Pourtant, la pratique résulte d’une manipulation contrôlée. Et c’est un peu comme un nom au bout de la langue qui ne vient pas, on reconnaît sans reconnaître l’image que l’on a en face de soi, parce que les formes qui sont habituellement délimitées sont ici, autres. À l’aide d’un scanneur portatif, Matthieu Bertea prélève des échantillons d’objets prédéfinis, comme du mobilier urbain, des voitures, un grillage, du bitume, etc. Outre l’idée selon laquelle, Matthieu Bertea conditionne un volume à une image plane, tout en étirant la matière même de l’objet, le scanneur oblige l’opérateur à toucher, à renouer avec le geste et à se saisir d’un détail. Lorsque dans son essai, Peinture. Photographie. Film.[2], de 1925, László Moholy-Nagy rapprochait l’appareil photographique du télescope et des radiographies, il réalisait un éloge de tout appareil de reproduction. Et il serait intéressant de comparer ces deux frères que sont la photographie et le scanneur, nés des recherches autour de la lumière, au prisme du numérique et des nouvelles technologies. À l’heure de Photoshop, le débat autour de la photographie s’épuise au point de ressortir encore et encore les mêmes questions ancestrales. En effet, bien qu’aujourd’hui on parle de « post-photographie », l’image a toujours été susceptible d’être trafiquée. Soit en étant mise en scène soit en subissant des retouches directement sur le verre, le film et aujourd’hui… sur l’écran. D’où le fait que le débat autour de la post-photographie ne donne à mon sens, rien de nouveau. En revanche, le scanneur reste le grand absent des réflexions critiques et cela sans doute en raison de la rareté de son utilisation à des fins artistiques. Mais la pratique de Matthieu Bertea permettrait d’apporter des angles innovateurs, car cette fois, l’outil contraint l’artiste à se trouver sur le lieu et à s’approcher jusqu’à toucher son sujet. Voici donc un appareil de reproduction qui ne tolère pas la prise de distance et oblige l’opérateur à engager son corps dans l’espace. Or plus qu’un engagement, le geste de l’opérateur est obligé d’épouser la forme de l’objet à scanner. La main glisse et le corps se courbe tel un skateur qui tient au bout de ses pieds, l’électricité de la ville. Un sport qui, on le rappelle, est né de surfeurs qui ne se sont pas laissés assujettir par le temps. D’ailleurs, ils ont fini par ne plus se satisfaire de l’asphalte non plus, et ont glissé sur du mobilier urbain ou sont entrés dans des propriétés privées afin de toujours mieux défier les lois de la pesanteur. Du reste et contrairement aux autres arts urbains, Matthieu Bertea n’ajoute pas de la matière à la ville comme les graffeurs. Il prélève une image de l’objet et transporte celle-ci dans un ailleurs, tel un cambrioleur.

MES COURBES NE SONT PAS FOLLES (H. Matisse) | Le rendu du scanneur pourrait également flirter avec des théories plus lointaines et d’origine plus manuelle qu’automatique. La simplification des formes et le tirage prenant l’apparence décorative d’un tissu, ne restent pas sans faire appel à l’art d’Henri Matisse qui, bloqué dans son lit et malgré sa cécité, créa des découpages de papiers colorés. Les ciseaux ont remplacé les pinceaux. S’agit-il donc simplement de changer de médium pour toujours repousser les limites de l’art ? Si on évoque cette anecdote aux allures de légende, c’est parce que les œuvres de Matthieu Bertea modèlent les espaces et offrent un point de vue différent sur le monde. Un regard plus simple et plus poétique. Matthieu Bertea, donne une existence physique à des lieux imaginaires : il crée des lieux hétérotopiques. Mais son flegme naïf est déconcertant tant il nous renvoie à notre perception si biaisée, si petite, des mouvements et de l’espace. Ne reste plus qu’à surmonter les pensées sclérosées et à imaginer un temps qui pourrait se voler et se suspendre. "

Rosanna Tardif, critique et historienne de la photographie contemporaine - 2017 (extrait d'un article paru sur ARTSPHALTE.COM)

" Matthieu Bertéa observe la question des limites en aménageant une hétérotopie comme condition d’apparition de son travail. Il n’y a pas « d’à côté » à la représentation, pas de marge, pas de off, pas de coulisses. Tout est là. Pour de vrai et entier. On pense que ça va commencer mais ça a déjà commencé et on fait déjà partie de la matrice. Matthieu Bertéa y fait feu de tout bois. Dans ce système, il se situe artistiquement par son intransigeance, parce qu’il ne concède pas que quelque chose se dérobe. Tout est alors matière. Il n’y a pourtant aucun rapport de force, aucun piège, juste une conscience tendue, à portée de main. Au bout de cette main justement, il manipule un scanner embarqué. Des yeux dans la main. Il absorbe du réel, par des gestes directs. Ce travail d’empreinte fait suite à sa pratique de peinture. Avec sa radicalité, il a logiquement troqué ses rouleaux à peindre pour un outil médium, voire médiumnique. Ce travail de glisse, sous la forme d’un prélèvement par un rai de lumière, s’apparente à une dérive sans destination. Le glanage n’a pas de limites puisque le butin, numérique, relève d’un braconnage habile qui ne lèse aucun propriétaire. Ainsi désamorce-t-il et déjoue-t-il interdits et obstacles, accumulant, cataloguant, et expérimentant images, gestes et situations. "

Bénédicte Chevallier, directrice de Mécènes de Sud - 2018 (extrait du texte de présentation de l'exposition F(EUX))

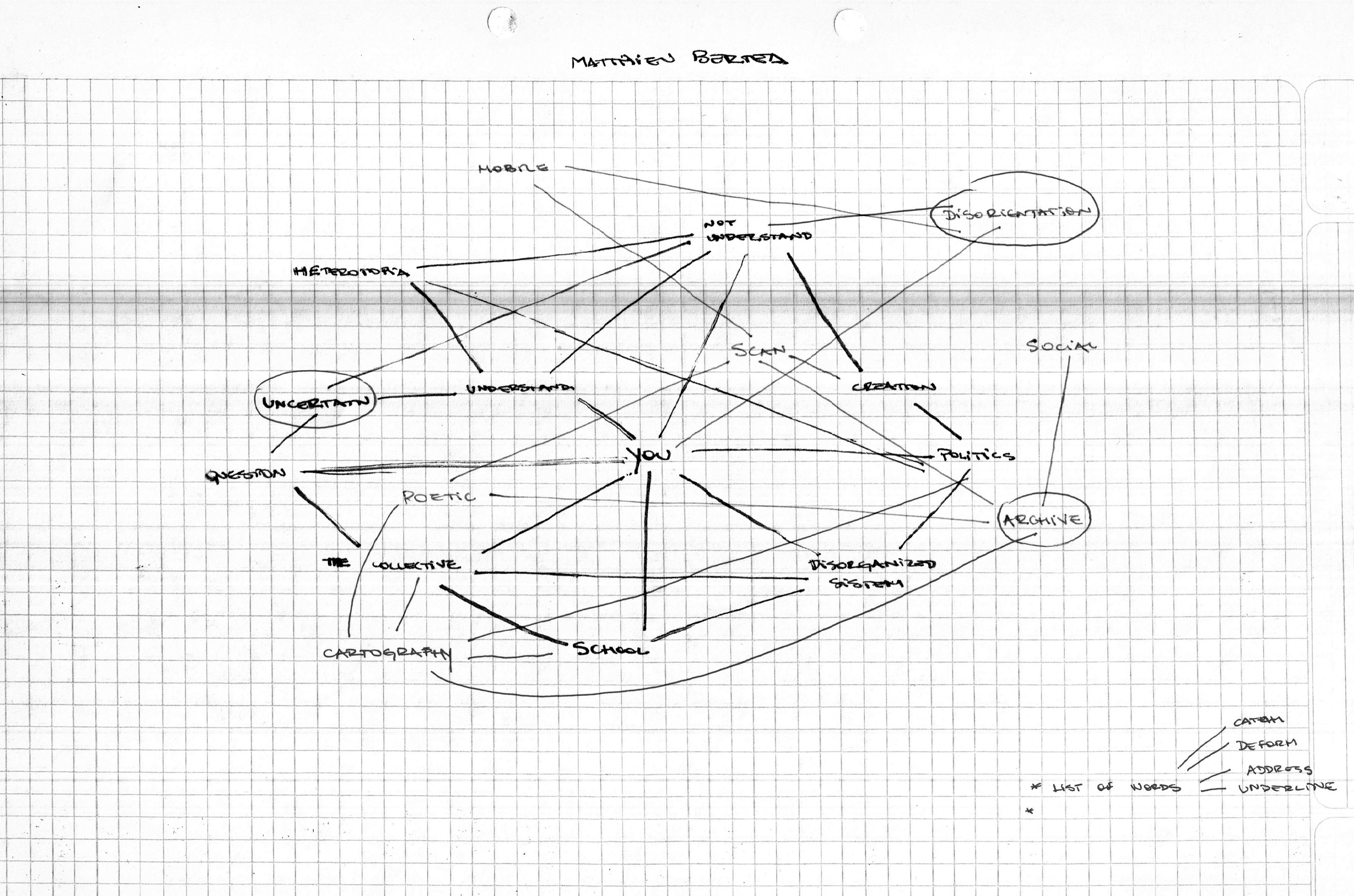

Diagrama | Buenos Aires, 2017 - Portrait prenant la forme d'un diagrame réalisé par Taina Azeredo, commissaire, chercheuse et directrice de la Casa Tomada (Sao paulo).